道路交通法にあらわれる用語の意味は道路交通法第2条で定義されています。このページではそれらを含むより広範な用語を五十音順に並べ、その意味を簡潔かつできるだけ正確に解説していきます。よく意味のわからない言葉が出てきた時はこのページで意味を確認してください。

- 安全地帯(あんぜんちたい)

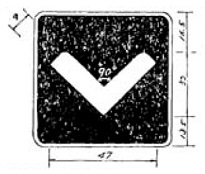

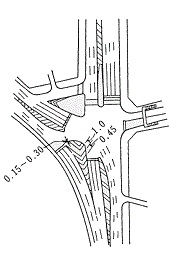

- 路面電車に乗降する人や横断歩行者の安全を図るために道路に設けられる島状の施設、または下図の道路標識および道路標示によって示される道路の部分をいう。

- 一般国道(いっぱんこくどう)

- 我々が普通に「国道」と呼んでいる道路のこと。国道には一般国道の他に高速自動車国道(高速道路)がある。一般国道の路線を指定する政令によって路線名や起終点、重要な経過地が定められている。

- 一方通行(いっぽうつうこう)

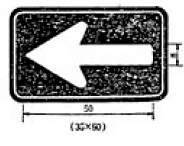

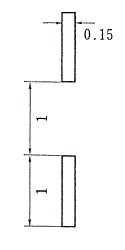

- 標識の矢印が示す方向にしか車両が進行できないこと、またはそのような道路。一方通行路の出口には下図2番目の標識(車両進入禁止)が設置される。自転車は一方通行規制の対象外となることが多く、大抵は「自転車を除く」や「軽車両を除く」の補助標識が付いている。

- 移動用小型車(いどうようこがたしゃ)

- シニアカー等、歩行者扱いとなる小型の車のこと。ただし遠隔操作できるものは除く。車体の大きさや構造は次の基準を満たす必要がある。

- 長さ120cm以下、幅70cm以下、高さ120cm以下(ヘッドサポートの高さは含まない)

- 原動機は電気モーター

- 時速6キロを超える速度が出せない

- 鋭利な突出部がない

- 運転(うんてん)

- 道路において車両または路面電車をその本来の用い方に従って用いること。自転車の押し歩きは「その本来の用い方」ではないので運転ではない。

- 遠隔操作型小型車(えんかくそうさがたこがたしゃ)

- 遠隔操作によって物や人を運ぶ自動配送ロボット等のこと。歩行者扱いとなる。車体の大きさや構造は次の基準を満たす必要がある。

- 長さ120cm以下、幅70cm以下、高さ120cm以下(センサーやカメラ、ヘッドサポートの高さは含まない)

- 原動機は電気モーター

- 時速6キロを超える速度が出せない

- 鋭利な突出部がない

- 押しボタンによる非常停止装置を備えている

- 追越し(おいこし)

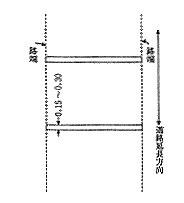

- 横断歩道(おうだんほどう)

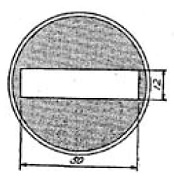

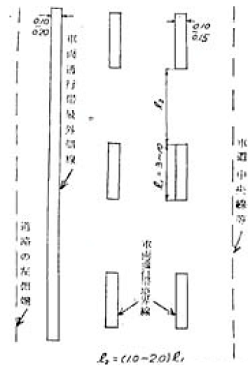

- 下図の道路標示や道路標識によって示される道路の部分のこと。原則として道路標示と道路標識の両方を設置しなければならないが、信号機が設置されている場合は道路標示のみを設置する。また、一時停止の標識(止まれ)が設置されている場合や、交差点の出口へ進行しようとする車両等に対する道路標識は省略することができる。逆に非舗装路や積雪時には道路標識のみでその効力を発揮する。

- 外側線(がいそくせん)

- 車道外側線と車両通行帯最外側線をとくに区別しない場合の総称。あるいは車道外側線の略称。

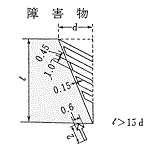

- 区画線(くかくせん)

- 道路の保全や、交通の安全と円滑を図るために道路管理者が設置する路面標示のこと。「車道中央線」「車線境界線」「車道外側線」「歩行者横断指導線」「車道幅員の変更」「路上障害物の接近」「導流帯」「路上駐車場」の8つがある。区画線は公安委員会ではなく道路管理者が設置するものであるため、道路交通法による交通規制と結びつくべきではないが、標識令第7条により「車道中央線」と「車道外側線」の2つに関してはそれぞれ道路標示の「中央線」や「路側帯」とみなされ、道路交通法の規定と関係している(ただし、車道外側線が路側帯とみなされるのは歩道が設けられていない場合に限る)。

- 軽車両(けいしゃりょう)

- 原動機付自転車(げんどうきつきじてんしゃ)

- 公安委員会(こうあんいいんかい)

- 交差点(こうさてん)

- 十字路やT字路等における2つ以上の道路が交わっている部分(歩道と車道の区別のある道路においては車道の交わる部分)をいう。

道路交通法における交差点の定義は簡潔であるが、そのために複雑な形状の交差点において交差点の範囲が曖昧化してしまうことがある。また、交差点の隅に「すみ切り」がある場合は、すみ切りの分だけ交差点の範囲を拡張して考えることが多い。ただし、二段階右折を考える場合には交差点の範囲を字義通りに「2つ以上の道路が交わっている部分」(すみ切りを含まない、交通の交錯が発生し得る範囲)と解釈したほうが自然である。 - 高速自動車国道(こうそくじどうしゃこくどう)

- いわゆる高速道路のこと。すべて自動車専用道路であり、自転車では通行できない。高速自動車国道の路線を指定する政令によって路線名や起終点、重要な経過地が定められている。

- 公道(こうどう)

- 国や地方公共団体が管理する道路。すなわち、高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道(特別区道を含む)、農林水産省が所管する農道や林道。

- 交通公害(こうつうこうがい)

- 自動車や原付の通行に伴って生じる大気汚染や騒音、振動によって人の健康や生活環境に被害が生じること。

- 自転車(じてんしゃ)

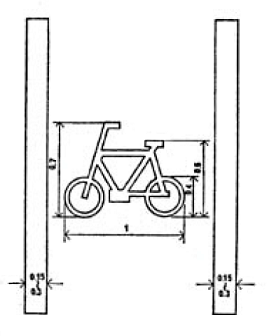

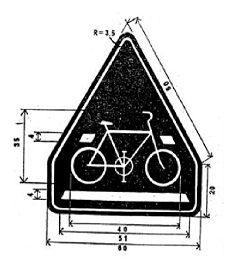

- 自転車横断帯(じてんしゃおうだんたい)

- 下図の道路標示や道路標識によって示される道路の部分のこと。原則として道路標示と道路標識の両方を設置しなければならないが、信号機が設置されている場合は道路標示のみを設置する。また、一時停止の標識(止まれ)が設置されている場合や交差点の出口へ進行しようとする車両等に対する道路標識は省略することができる。逆に非舗装路や積雪時には道路標識のみでその効力を発揮する。

なお、横断歩道と近接して自転車横断帯を設ける場合には下図3番目の道路標識を設置する。

- 自転車道(じてんしゃどう)

- 専ら自転車の通行を想定して設けられる、縁石や柵等よって区画された道路の部分のこと。

- 自動運行装置(じどううんこうそうち)

- 自動運転レベル3以上の自動運転システムのこと。自動運転レベル3以上では自動車の運転主体は人ではなくシステムとなる。

- 自動車(じどうしゃ)

- 車道(しゃどう)

- 専ら車両の通行を想定して設けられる、道路標示や縁石、柵等によって区画された道路の部分のこと。

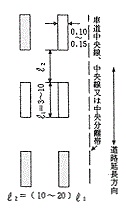

- 車道外側線(しゃどうがいそくせん)

- 車道の左端に設けられる幅15cm程度の白線。歩道が設けられていない場合は、車道外側線よりも路端側が「路側帯」となる。歩道が設けられている場合には、車道外側線から歩道までの範囲が相変わらず車道として扱われるが、車道外側線は道路交通法第18条第1項で言うところの「道路の左側寄り」の左端を示した線であると考えられるため、自動車や一般原付は車道外側線をはみ出して通行すべきではない。一方、軽車両(自転車)や特定小型原付(電動キックボード)は車道外側線の存在は無視した上で、道路の左側端寄り1~1.5m程度の範囲を通行すればよい。

車道外側線は自動車や一般原付の通行範囲を制限するものであって、自転車の通行範囲を制限するものではない。 - 車両(しゃりょう)

- 「自動車」「原動機付自転車」「軽車両」の総称。正確にはトロリーバスも含むが、我が国では現在トロリーバスの運行区間がないためトロリーバスの存在は無視して差し支えない。

- 車両等(しゃりょうとう)

- 「車両」と「路面電車」の総称。

- 徐行(じょこう)

- 車両等が直ちに停止できるような速度で進行すること。「時速何キロ以下」というように具体的な速度が決められているわけではなく、「直ちに停止できること」のみが徐行の条件である。したがって、徐行義務が発生する場所で人と衝突した場合に「相手が急に飛び出してきた」という言い訳は通用しない。現実的な速度としては時速10キロ程度以下と考えられる。

- 身体障害者用の車(しんたいしょうがいしゃようのくるま)

- 車いすや電動車いす等、主に身体に障害のある人が移動のために使う車のこと。歩行者扱いとなる。

原動機を備えるものは次の基準を満たす必要がある。- 長さ120cm以下、幅70cm以下、高さ120cm以下(ヘッドサポートの高さは含まない)

- 原動機は電気モーター

- 時速6キロを超える速度が出せない

- 鋭利な突出部がない

- 自動車や原付と明確に識別できる

- 車両通行帯(しゃりょうつうこうたい)

- 一般に「車線」や「レーン」という呼称で認知されている道路構造のこと。道路交通法ではこの構造のことを「車両通行帯」あるいは単に「通行帯」と呼んでいる。車両通行帯の数は道路の片側のみで数え、左側から順に第1車両通行帯(第1通行帯)、第2車両通行帯(第2通行帯)、第3車両通行帯(第3通行帯)等と呼ぶ。そして片側(一方通行の場合は左側や右側の区別はないが)に2つ以上の車線(車両通行帯)がある場合、これを「車両通行帯の設けられた道路」という。車両通行帯は道路の全線に渡って指定されている必要はなく、例えば片側1車線の道路に右折レーンを設置するため交差点の手前30mのみで車両通行帯の指定がなされるということも全くめずらしいことではない。

厳密には車線と車両通行帯は別物で、車線とは道路管理者が設置する区画線(車線境界線や車道外側線)によって構成され、そのままでは道路交通法上の効力はもたない。この車線に対して公安委員会の意思決定を伴うことではじめて車両通行帯としての法的効力が発生する。実際、片側に複数車線があるように見えても公安委員会による車両通行帯の指定がない道路はかなり多いという。しかしながら、公安委員会による車両通行帯の指定の有無は見た目だけでは判別できず、また道路交通法において複数車線の道路の通行方法を規定しているのは車両通行帯の通行規則だけであるので、道路交通法第1条の目的に立ち返り、我々は車両通行帯があるように見える道路ではいつも車両通行帯の指定があるものとして通行すべきである。さもなければ、ある人は車両通行帯があるように道路を通行し、またある人は車線の存在など無視して通行するという無秩序な状態になってしまう。すなわち、車線と車線の間に跨っての走行や右折レーンを無視して直進する等の危険な運転がそこかしこで発生してしまうのである。

なお、上では「車両通行帯の指定の有無は見た目だけでは判別できない」と述べたが、次の場合には必ず車両通行帯の指定がなされている。- 「路線バス等優先通行帯」「専用通行帯」「普通自転車専用通行帯」「車両通行区分」の規制を実施している道路の区間

- 「進行方向別通行区分」「一般原動機付自転車の右折方法(小回り)」の規制を実施している交差点、および片側3車線以上の交通整理の行われている交差点の手前

- 「進路変更禁止」の規制を実施している道路の区間

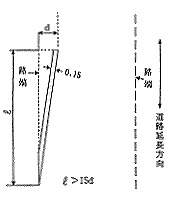

- 車道通行帯最外側線(しゃりょうつうこうたいさいがいそくせん)

- 第1車両通行帯の左端に設けられる白線。

- 小児用の車(しょうにようのくるま)

- 小児が用いる小型の車で押し歩きながら用いる車ではないもの。小児用三輪車、小児用四輪車、幼児が運転する自転車、キックバイク等。

- 信号機(しんごうき)

- 進行妨害(しんこうぼうがい)

- 他の車両等の速度や進行方向を急に変更させるおそれのある運転をすること。

- 駐車(ちゅうしゃ)

- 停車(ていしゃ)

- 特定自動運行(とくていじどううんこう)

- 道路においてレベル4の自動運転により自動車を運行すること。レベル4の自動運転では運転者の存在は必要なく、整備不良車両となった場合や自動運転の使用条件を満たさなくなった時には、自動的に安全な方法で自動車が停止する。自動車を特定自動運行させることは「運転」には当たらない。

- 道路(どうろ)

- 公道の他、不特定多数の人や車両が通行可能な私道や、道路運送法に基づく専用自動車道(バス専用道路)のことをいう。公園内の通路や大学構内の道路も一般交通の用に開放されているものは「道路」といえる。

トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等の施設や工作物、また、道路管理者が道路に接して設ける駐車場等の附属物も道路に含まれる。

なお、道路交通法第17条第4項から第51条の15までの範囲では、歩道や路側帯と車道の区別がある道路において「道路」という言葉が「車道」の意味で使われているので注意が必要である。 - 道路標示(どうろひょうじ)

- 道路交通に関する規制または指示を表示する路面標示のこと。

- 道路標識(どうろひょうしき)

- 道路交通に関する規制または指示を表示する標示板のこと。標識。

- トロリーバス

- 架線から供給される電力により、かつ、レールによらないで運転する車をいう。

- 普通自転車(ふつうじてんしゃ)

- 歩行者(ほこうしゃ)

- 車両等を運転せずに歩いている人。また、次の者も歩行者扱いとなる。

- 「移動用小型車」「身体障害者用の車」「遠隔操作型小型車」「小児用の車」「歩行補助車等」を通行させている者

- 二輪の車(自転車、原付、オートバイ)を押し歩きしている者

- 三輪の自転車を押し歩きしている者

- 長さ190cm以下、幅60cm以下の四輪以上の自転車を押し歩きしている者

- 三輪以上の特定小型原付を押し歩きしている者

- 歩行補助車(ほこうほじょしゃ)

- 高齢者の歩行補助やリハビリ等のために用いられる手押し車。荷物の運搬機能を併せもつものがよく見かけられる。

- 歩行補助車等(ほこうほじょしゃとう)

- 歩行補助車、ベビーカー、ショッピングカート、またはレールや架線によらず人が歩きながら通行させる車で次の基準を満たすもの。

- 長さ190cm以下、幅60cm以下

- 車を通行させている者が乗車できない

- 長さ120cm以下、幅70cm以下、高さ120cm以下

- 原動機は電気モーター

- 時速6キロを超える速度が出せない

- 鋭利な突出部がない

- 車を通行させている者が車から離れると原動機が停止する

- 歩道(ほどう)

- 専ら歩行者の通行を想定して設けられる、縁石や柵等よって区画された道路の部分のこと。

- 本線車道(ほんせんしゃどう)

- 高速道路または自動車専用道路の本線に設けられる車道。加速車線や減速車線、登坂車線は本線車道ではない。

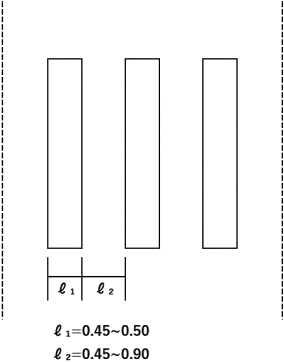

- 路側帯(ろそくたい)

- 専ら歩行者の通行を想定し、白線によって区切られて路端寄りに設けられる帯状の部分。ただし、これに接して歩道が設けられている場合は「路側帯」とは呼ばず、その部分は車道の一部となる(歩行者の通行は想定されない)。

路側帯は通常、歩行者の通行のために設けられるものであるが、高速道路や自動車専用道路に設けられる同様の部分も道路交通法では「路側帯」と呼び、これをとくに「歩行者の通行の用に供しない路側帯」と表現することがある。

路側帯の幅員は原則として0.75m以上確保しなければならないが、道路や交通の状況によりやむを得ないときには0.5m以上0.75m未満とすることができる(道交法施行令第1条の2第2項)。逆に言うと、路側帯のように見える道路の部分であっても幅員0.5m未満のものは道路交通法上の路側帯ではない。すなわち路側帯と車道の区別がない道路となる。 - 路面電車(ろめんでんしゃ)

- レールにより運転する車をいう。道路上に敷設されたレールを走行することがある。

路面電車は次の都市に見られる:札幌市、函館市、宇都宮市、芳賀郡芳賀町、東京都荒川区・北区・豊島区・新宿区・世田谷区、富山市、高岡市、射水市、豊橋市、福井市、鯖江市、越前市、大津市、京都市、大阪市、堺市、岡山市、広島市、高知市、南国市、吾川郡いの町、松山市、長崎市、熊本市、鹿児島市